Z世代:数字原住民的多元宇宙与现实困境

2025-05-13

不确定时代的确定性力量

Z世代:数字原住民的多元宇宙与现实困境

2025年5月13日 x 雕叔

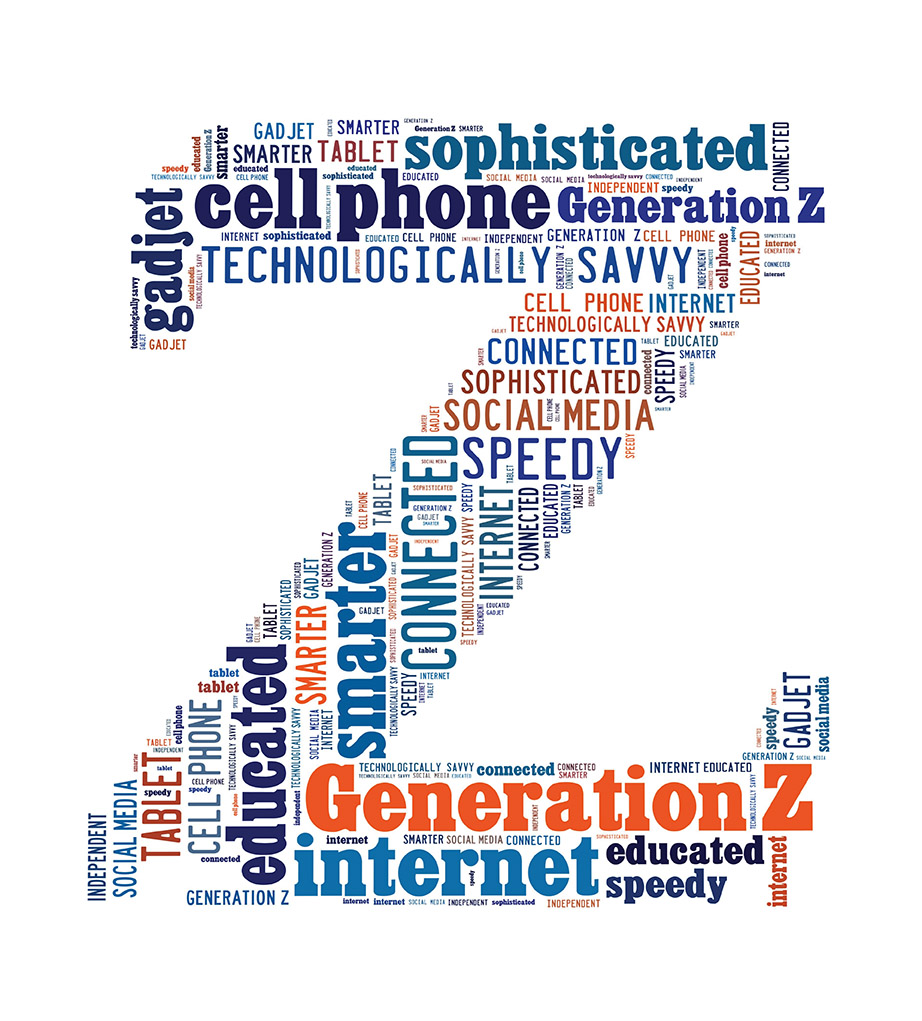

他们是中国第一代“互联网原住民”,也是全球化与本土化碰撞中成长的一代人。Z世代(1995-2009年出生)如今已成为中国社会最活跃的群体,他们身上既有移动互联网时代的鲜明烙印,又折射着中国经济转型期的复杂矛盾。这个群体正在重新定义中国的消费市场、文化表达和社会价值观。

一、身份认同:在虚拟与现实之间重构自我

Z世代成长于中国GDP年均增速超8%的黄金年代,物质充裕与独生子女政策塑造了他们强烈的自我意识。不同于父辈的集体主义烙印,他们更倾向于用“标签化身份”构建个人IP:二次元爱好者、国风青年、饭圈女孩、电竞玩家……这些身份往往通过B站弹幕、小红书笔记或抖音短视频获得群体认同。

数据显示,2023年中国Z世代日均手机使用时长超过7小时,其中超过60%的社交行为发生在虚拟社区。他们在《原神》里讨论文化输出,在微博超话中组建“打投组”,用“扩列”(扩展好友列表)构建社交网络。这种数字化的生存方式催生了独特的“圈层文化” - 每个小众圈子都有一套专属话语体系,外人难以破译的“黑话”成为身份识别的密码。

二、矛盾共生体:国潮崛起与“躺平”哲学

这群年轻人身上存在着看似矛盾的特质:他们既是国货消费的主力军(2022年Z世代贡献了国潮品牌62%的销售额),也是全球流行文化的积极参与者。李宁的“中国李宁”系列、完美日记的美妆产品、泡泡玛特的盲盒经济,这些本土品牌的爆发背后是Z世代对“中国制造”的文化自信重构。

但光鲜背后藏着现实焦虑。智联招聘数据显示,2023届高校毕业生中,Z世代占比超过85%,他们面临着16.8%的青年失业率、一线城市平均房价收入比超过30的生存压力。“躺平”“45°人生”“孔乙己文学”的流行,实则是用解构主义对抗内卷的生存策略。这种矛盾在“电子榨菜”(指代短视频等碎片化娱乐)现象中尤为明显 - 他们既渴望通过知识付费实现自我提升,又沉溺于即时快感的数字麻醉。

三、科技赋能的新生存法则

Z世代正在改写传统的社会规则:

消费场域

得物APP的“先鉴别后发货”模式满足他们对正品的执念,闲鱼上的“断舍离经济”反映可持续消费观

职场选择

14%的95后选择灵活就业,B站“study with me”学习直播日均观看量超百万

婚恋观念

陌陌《2023年轻人社交报告》显示,62%的Z世代接受“恋爱试用期”,结婚率连续5年下降

公共参与

在“新疆棉事件”“鸿星尔克野性消费”等社会事件中,他们用“爱国消费”践行价值观。

四、代际冲突中的文化突围

当父辈批评他们“沉迷网络”“吃不了苦”时,Z世代正在创造新的文化范式:汉服产业规模突破百亿,剧本杀门店数量超过4万家,虚拟偶像洛天依的演唱会座无虚席。这些现象不仅是娱乐方式变革,更暗含对传统文化的现代表达 - 故宫淘宝用“朕实在不知怎么疼你”等文案让文物活起来,三星堆博物馆推出“青铜味”冰淇淋引发打卡热潮。

但代际认知鸿沟依然存在:70后父母难以理解孩子为何愿意为虚拟偶像打赏、为游戏皮肤付费;老一辈企业家困惑于“Z世代员工为什么拒绝加班”。这种冲突本质是工业文明思维与数字文明思维的碰撞。

结语:不确定时代的确定性力量

据国家统计局预测,到2035年中国Z世代人口将达2.8亿。他们既是“双减”政策下的第一代,也是“三孩政策”的潜在响应者;既是元宇宙的早期移民,也是碳中和目标的实践主体。这个群体正在用“丧”包裹理想主义,用“佛系”掩饰进取心,用“玩梗”消解现实压力。当“00后整顿职场”成为热搜,当“小镇做题家”引发共情,Z世代已然成为中国社会转型最灵敏的传感器。

理解这代人,不仅需要观察他们创造的网络热词和消费数据,更要读懂数字面具背后,那代际创伤与时代机遇交织的复杂心灵图景。